港城大(东莞)重塑产教融合新范式

教育 来源:莞讯网 责任编辑:百花残 2025-11-07 10:32:04

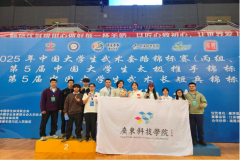

当多数高校毕业生仍在“所学非所用”的困境中徘徊时,香港城市大学(东莞)已在松山湖科学城悄然掀起一场教育变革。这所年轻高校正以“学用融合”为核心理念,打破传统高等教育“先学后用”的线性模式,将产业需求深度嵌入教学全过程,为粤港澳大湾区高等教育改革注入鲜活样本。校园里,学生不再局限于课本与课堂,而是从入学之初便被置于真实产业场景中锤炼能力,实现从知识接收者到问题解决者的跃迁。2024级本科生吴欣悦的成长轨迹正是这一模式的生动注脚:大一即进入XbotPark机器人基地实习,带领超过50人的科创训练营,课业成绩稳居前列,更在2025年中国大学生物理学术竞赛中斩获佳绩,个人创业项目也正稳步推进。她的多元发展并非个例,而是港城大(东莞)系统性培养机制的自然结果——学校已与30多家科研机构及龙头企业建立深度合作,华为、腾讯、中兴、美的等企业成为学生日常实践的延伸课堂,理论与应用在低年级阶段便实现交汇。

与多数高校将实习置于高年级不同,港城大(东莞)从制度设计上推动产教融合前置。刚刚结束的暑假中,大批2024级研究生已进入行业头部企业开展实质性工作,部分学生更在专业学习过程中敏锐捕捉市场空白,直接孵化创业项目,实现学业与产业需求的即时对接。松山湖科学城密集的高新技术产业布局为这一模式提供了坚实土壤,学校顺势将真实的产业课题转化为教学内容,让学生在解决实际问题中构建产业认知与创新思维。电脑科学专业研究生鲁平的创业实践正是这一生态的成果体现:她与团队创立的深圳指数引力科技有限公司,聚焦企业全球化营销痛点,开发出基于多模态AI技术的智能平台Jennie FY,有效破解跨语言文化沟通障碍。该项目在HK Tech 300大赛中脱颖而出,运营首年即斩获超50万美元订单,公司估值突破600万美元,展现出强劲的市场转化能力。与此同时,创曦催化科技团队选择扎根松山湖,依托纳米光催化防污技术替代传统高污染船舶涂料,开辟绿色航运新路径。创始人李怀诚表示,松山湖的政策扶持、完备的产业链配套以及学校科技创新中心的资源赋能,构成团队落地的关键支撑。在这里,每一个创新构想都能同时受益于香港的国际化学术网络、东莞的制造转化能力与大湾区的制度红利,形成三重驱动的创业生态。

学校的培养体系贯穿人才成长全周期。不同于传统高校按专业招生的模式,港城大(东莞)实行本科生入学不分专业,首年通过高强度挑战性通识课程夯实跨学科基础,引导学生完成从被动学习到主动探究的身份转变。专业分流后,学生可依兴趣修读辅修或第二专业,大四阶段则通过科研项目、企业实习或自主创业实现个性化发展。尤为突出的是,“教研合一”理念被真正落地,本科生早期即可进入实验室参与前沿研究,在真实科研情境中锻炼系统性思维与动手能力。评价体系亦同步革新,创新成果与思维过程被纳入考核维度,全面评估学生的创造潜力。首届“校园黑客马拉松科技挑战赛”中,OPPO、深信服科技等企业直接抛出真实技术难题,学生需在高压环境下完成技术攻关、团队协作与资源整合,全过程模拟产业实战,真正实现“在做中学、在战中练”。副校长李娟教授强调:“探索与创新是课程设计的两大支柱,我们确保每位学生都能参与原创性研究,毕业设计更可选择与企业联合推进初创项目,彻底打破传统毕业论文的单一范式。”如今,在港城大(东莞),创新已非口号,而是渗透于课程、评价与实践各环节的日常实践。这所高校正以全周期、场景化、开放式的人才培养机制,重新定义高等教育的本质——不止于知识传递,更在于赋能学生将知识转化为现实价值的能力,为新时代高等教育改革提供可复制、可推广的实践路径。

相关阅读:

热门文章:

热门文章

图片新闻