莞穗文脉交融 清华手札展重磅启幕 张荫麟史学遗珍首度亮相

国内 来源:莞讯网 责任编辑:百花残 2025-05-19 10:12:07

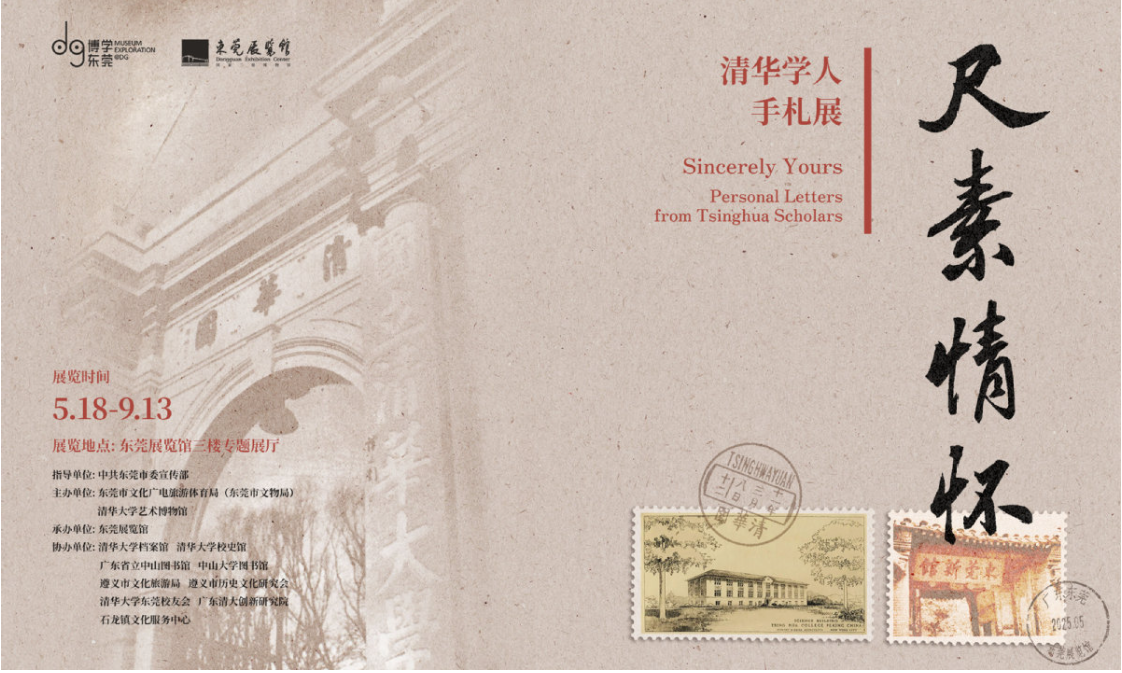

在粤港澳大湾区文化战略纵深推进的背景下,一场跨越京莞两地的重量级文化工程正掀起学界与公众的瞩目热潮。东莞展览馆以雷霆之势推出"尺素情怀——清华学人手札展",以"引进+原创"的策展模式打破地域壁垒,将清华百年文脉与岭南名贤文化进行深度基因重组,此举被视作地方文博机构突破资源困局的破冰实践。展览以240余件珍贵手札为解剖刀,剖开中国近现代知识分子的精神图谱,更以莞籍史学家张荫麟专题研究填补学界空白,开创高校与地方文化资源交互的新范式。

这场被纳入东莞2025文化强市战略的超级大展,实质是场蓄谋已久的文化突袭战。策展团队历时三年暗线布局,从清华大学艺术博物馆的经典IP中萃取精华,针对岭南文化特性实施精准改造手术。展览主体架构采用双螺旋设计——"文宗学府"板块以王国维、梁启超等130余位学界泰斗的手稿为经,编织出中国现代学术体系的演进脉络;"清华莞影"单元则以252位莞籍清华学人为纬,在历史经纬交织处凸显张荫麟这颗陨落星辰的耀眼光芒。这种"国家叙事+地方表达"的复合式展陈策略,成功破解了地方展览常陷入的悬浮化困局。

展览真正引爆学界热议的,是对"史学彗星"张荫麟的抢救性展示。这位被陈寅恪誉为"清华第一人"的天才学者,其存世文献因战乱散佚已成学界之痛。策展团队发动地毯式文献搜剿,从斯坦福大学档案馆打捞出赴美船票存根,在遵义抗战文献堆中抢救出请假申请书,更破解了中山大学特藏库的学术密码,使得这批承载着民国学术黄金时代密码的珍档首次集体曝光。展览特别设计的全息影像舱,将张荫麟手稿中的考据批注进行三维解构,观众可直观感受这位37岁便陨落的史学天才如何用红蓝双色笔驯服浩瀚史料。

在展陈语言的革新层面,策展团队祭出沉浸式体验的杀手锏。文献展区暗藏玄机——看似传统的展柜玻璃实为可触控的AR界面,观众划动手指即可解锁手札背后的学术公案;在"推"动科技发展装置前,梁思成测绘古建的坐标数据化作可交互的光点矩阵;最颠覆的设计当属"南窗旧梦"场景复原区,通过嗅觉发生器释放民国书房特有的松烟墨香,配合清华大学老校门的全息投影,构建出多重感官绞杀的时空隧道。这种将冷门学术资源转化为网红打卡点的操盘手法,显露了策展方对Z世代观展心理的精准拿捏。

配套活动的设计堪称文化核弹级的传播矩阵。从"清华园中的张荫麟"深度学术对谈到"荫为清华"剧本杀夜游,从明信片时光邮局到青少年名贤剧社,特别是联动石龙镇张荫麟故居的研学路线,形成学术严肃性与大众娱乐性的对冲效应。最值得关注的是计划于2025年11月召开的纪念张荫麟诞辰120周年学术峰会,这场由中山大学历史系与东莞文博机构联合操刀的学术盛事,或将重新定义地方文化机构在学术研究体系中的坐标位置。

展览暗藏的产业野心同样不容小觑。东莞展览馆同步启动"名贤微课进校园"工程,将张荫麟研究转化为可复制的文化IP;与广东清大创新研究院共建的产学研基地,试图打通学术资源与科创产业的任督二脉;而"开笔礼"等传统仪式的现代化改造,则是向教育产业链延伸的投石问路。这些动作暴露出东莞在文化强市战略中"以展带产"的深层谋略——让沉睡的档案文献变身文化生产要素,使博物馆从文化容器进化为产业引擎。

展览将持续至2025年9月13日,期间东莞展览馆微信公众号将实时更新活动动态。这场跨越时空的文化战役,既是清华精神与莞邑文脉的激情碰撞,更是地方文博机构突破资源天花板的一次战略突围,其引发的文化冲击波或将重塑大湾区文化版图格局。当观众驻足于张荫麟那封字迹潦草的赴美信件前,触摸到的不仅是泛黄纸页上的历史余温,更是一个城市向文化产业链顶端攀援的野心与锋芒。

相关阅读:

热门文章:

热门文章

图片新闻