南城小学十七载深耕 粤剧新苗绽岭南

教育 来源:莞讯网 责任编辑:百花残 2025-08-21 11:22:59

五年级教室里,钟文灏的兰花指刚划过虚拟水袖,吕柏霖的髯口已抖出"张飞"的豪气。这对"小红豆"组合的日常,浓缩了道滘镇南城小学17年"粤剧进校园"的耕耘成果——从最初20人的兴趣班,到如今覆盖全校的粤韵课堂,这座毗邻珠江的岭南校园,正将百年曲艺浇灌成新时代的校园根脉。

2008年的破土:从一粒种子到参天榕树

当年挂牌成立的"小红豆"粤剧曲艺团,是南城小学与道滘镇文化服务中心合作的起点。每周三、五下午的固定排练,周六清晨的强化集训,石永坚等粤剧名家的手把手教学,让原本陌生的水磨腔渐渐浸润孩子心田。音乐教师梁淑红至今记得,首期学员黄志聪抱着粤剧课本入睡的模样——这个后来斩获广东省少儿戏曲小梅花金奖的男孩,成了校园粤剧传承的精神图腾。

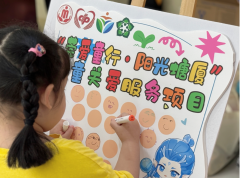

"全员参与"的办学理念,让粤剧元素渗透到校园每个角落:晨读时段播放《帝女花》经典唱段,美术课绘制脸谱文化墙,劳动课制作竹制戏服配件。六年级学生吴欣桐至今珍藏着三年级时的作业——用黏土捏制的《穆桂英挂帅》舞台场景,"那时候觉得捏泥巴好玩,现在才懂这是文化的种子。"

舞台淬炼:从教室方寸到全国领奖台

2024年10月的北京梅兰芳大剧院,钟文灏饰演的"马超"在《夜战马超》中完成高难度转身。这个动作他练习了87次,每次训练后膝盖都渗出血丝。与他同台的吕柏霖,此刻正以民乐团首席身份领奏《花儿与少年》,这个跨界少年用二胡与粤剧唱腔的对话,征服了评委席上的戏曲专家。

他们的成长轨迹,印证着南城小学的育人密码:黄志聪的"明日之星"金奖、莫少鑫的微粤曲金奖、吴欣桐的"小梅花"银奖,这些荣誉背后是年均400小时的训练时长。更令人振奋的是,学校将粤剧融入校本课程——语文课解析《帝女花》诗词韵律,数学课计算戏台尺寸比例,科学课探究传统乐器发声原理。当六年级的李明轩用3D打印技术复刻粤剧头盔时,传统文化与现代教育的碰撞迸发出耀眼火花。

薪火相传:校园沃土孕育非遗新生

在排练室后台,梁淑红的教案本记录着惊人的传承数据:17年间培养学生超2000人次,其中32人考入粤剧专业院校,56人在国家级赛事获奖。这份成绩单的背后,是镇文化服务中心每年派驻4名专业教师的坚守,是学校腾挪专用教室、购置戏服道具的持续投入,更是"老带新"传承机制的创新——毕业生返乡组建社区粤剧社,定期回校开设讲座,形成"校园-社区"的传承闭环。

如今,"小红豆"的影响力已突破校园围墙。他们的演出视频在社交媒体获赞超百万,原创剧目《莞邑少年齐颂百千万》登上央视戏曲频道。当钟文灏在抖音展示水袖技法时,评论区涌现"想让孩子学粤剧"的留言。"我们不仅是教孩子唱戏,更是播撒文化自信的种子。"校长莫智勇望着正在吊嗓的孩子们,目光灼灼。

相关阅读:

热门文章:

热门文章

图片新闻