粤港澳大湾区无人自主技术论坛在松山 苯成功举办

科技 来源:莞讯网 责任编辑:百花残 2025-10-30 10:51:10

2025第四届粤港澳大湾区(东莞)无人自主技术(人工智能)创新论坛于10月29日在松山湖如期举行,这场聚焦前沿科技的盛会已发展为区域重点学术品牌活动,持续推动大湾区在人工智能与无人系统领域的深度协同。论坛由东莞市科学技术协会、东莞市科学技术局、东莞市工业和信息化局及粤港澳大湾区国家技术创新中心联合支持,广东华中科技大学工业技术研究院与广东省智能机器人研究院共同主办,汇聚政、产、学、研、用多方力量,构建起一个立体化、多层次的技术交流生态平台。活动采取“线下会场+线上直播”双轨并行模式,吸引超过300位行业代表现场参会,线上观看人次突破五万,充分展现该领域日益增长的关注度与影响力。

清华大学车辆与运载学院教授、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强在论坛上发表题为“智能网联汽车产业高质量发展现状及展望”的主旨演讲,系统梳理我国智能网联汽车在新一轮科技革命中的战略地位。他指出,智能汽车已成为全球工业强国竞相布局的关键赛道,当前我国已在车路云一体化系统、计算基础平台、云控基础平台以及自动驾驶AI技术五大核心方向取得显著技术突破。他强调,产业要实现高质量发展,必须坚定信心、客观面对挑战、坚持既定路径,并保持持续投入,为行业发展提供了清晰的战略指引。广东华中科技大学工业技术研究院院长、广东省智能机器人研究院院长张国军教授在致辞中表示,东莞依托完善的制造业基础和产业链配套,正加速构建支撑无人自主技术发展的创新生态,高水平的技术平台与中试测试基地相继落地,为技术转化与产业集聚提供坚实支撑。

多位来自国内顶尖高校与行业组织的专家围绕不同应用场景展开深度分享。上海交通大学研究员葛骑岐深入剖析海上无人系统面临的技术瓶颈与发展机遇,强调复杂海洋环境下的自主决策与协同控制能力是未来突破重点。粤港澳大湾区低空经济无人机协会执行会长、汇天深圳城市机场合伙人刘立波结合实际案例,展示低空无人机在文旅融合场景中的创新应用模式,揭示低空经济商业化落地的可行路径。香港城市大学教授景兴建发布其团队在水下机器人驱动系统方面的最新研究成果,聚焦高效率、低能耗的新型驱动机制,为深海探测设备提供技术革新方向。武汉大学中国南极测绘研究中心教授张胜凯基于多年极地科考经验,讲述长航时无人设备在极端北极环境下的运行测试与保障体系构建,凸显无人系统在极端科研任务中的不可替代性。中山大学软件工程学院产业数字化服务中心主任戴欣则从生态构建视角出发,探讨无人技术在农业、物流、应急等多场景下的市场化路径与跨行业协作机制,呼吁建立开放、协同、可持续的产业生态。

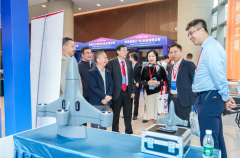

论坛同步设置主题展览,十余家高新技术企业集中呈现海陆空全域无人技术产品矩阵,涵盖水下智能装备、无人艇、各类无人机、反制无人机系统及移动机器人等前沿成果。展区内,企业代表与专业观众面对面交流技术演进趋势与应用场景拓展可能,形成浓厚的技术互动氛围,被业内形象称为“秋收场”——既是技术成果的集中检阅,也是商业合作的孵化温床。与此同时,产教融合发展论坛同步举行,学术界与产业界代表就人才培养、课程建设、实训平台搭建及科技成果转化等议题展开深入对话,探索符合无人自主技术发展规律的产教融合新模式。

值得关注的是,为积极响应国家将“具身智能”列为未来产业的战略部署,东莞市具身智能机器人创新中心(松山湖)在论坛期间正式揭牌启动。该中心将以具身智能机器人为核心研究方向,聚焦训练与验证能力建设,优先布局特种机器人应用场景,逐步打造涵盖“一个创新平台、一个专业训练场、一个供应链平台、一个成果示范应用展厅、一个试点街区、一个综合服务平台”的“6个1”体系架构,致力于成为推动东莞乃至大湾区具身智能产业发展的核心引擎。这一举措标志着东莞在人工智能前沿赛道上的布局进一步深化,也为区域新质生产力培育注入强劲动能。

热门文章

- 华为昇腾AI生态目前正在壮大 开发者超35万

- 华为推出“个性化后壳”服务 换成你最喜

- 解放双手,Lefant乐帆M210,开启现代智能新

- 华为发布P50系列预装鸿蒙系统 售价4488元起

- 刹车失灵挡不住消费者对特斯拉的“野性消

- 华为遭受美国四轮制裁失去高端手机 中国

- 一款能给你带来好运的机箱!金河田萌兜的

- 华为5G芯片麒麟9000只能当4G用是什么情况?

- 《工业互联网标识解析行业应用指南》|首

- 郎凤娥 环保厅专栏介绍环保锅炉脱硫技术

- 苹果或于9月15日发布iPhone13手机 你期待吗?

- 年度影像旗舰vivo X70系列发布,搭载自研芯

- 袁国勇裴伟士获未来科学大奖 曾预测类似

- 北京时间2021年9月20日15时许发射天舟三号货

- 首批iPhone 13/Pro国行版机型已开始发货

图片新闻