东莞织密安全防护网 推动隐患治理走深走实

国内 来源:莞讯网 责任编辑:百花残 2025-11-06 10:45:31

东莞正全面推进“隐患排查治理年”行动,以系统化思维构建全域覆盖、全链响应、全程闭环的安全治理体系,持续推动全市生产安全事故起数与死亡人数实现同比“双下降”。这一成效的背后,是城市对安全发展底线的坚决守护,是对风险防控机制的深度重构。当前,东莞已将隐患排查治理置于城市治理的关键位置,形成自上而下、横向到边、纵向到底的治理格局。市领导明确提出要以高水平安全保障高质量发展,推动各级部门在思想上再警醒、责任上再压实、行动上再发力,切实把安全生产贯穿于经济社会发展全过程。市四套班子成员分领域、分片区下沉一线,开展实地督导,既督任务落实,也查执行短板,有效传导责任压力,激发基层治理动能。市安委办依据市委常委会和市政府常务会议部署,结合历史事故规律与阶段性风险特征,定期发布安全防范重点工作任务清单,为各层级排查整治工作提供精准指引,实现从“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。

在“全市一盘棋”的统筹下,企业主体的内生动力被充分激活。东莞大力推行安全隐患内部报告奖励制度,推动员工从“旁观者”转变为“吹哨人”,实现从被动迎检到主动排患的转变。塘厦镇率先建立涉锂离子电池企业重大违法行为举报奖励机制,全镇898家企业已建立内部隐患报告制度,累计接收问题线索567项,完成整改541项,发放奖励资金3.133万元,形成人人参与、人人尽责的安全共治格局。市应急管理局相关负责人表示,今年1至9月,全市已有152131家企业建立内部奖励机制,累计发放奖励金额超过268.9611万元,企业安全管理的自主性、主动性显著增强。与此同时,各职能部门聚焦重点行业领域,打出“技术+管理+执法”组合拳。城管部门持续推进20.34公里老化燃气管道更新改造,并对燃气经营企业实施全覆盖排查,全面整治“问题气”“问题管网”;住建部门推动建筑施工机械设备升级换代,提升施工现场本质安全水平;市场监管部门推动电动自行车、燃气具等产品生产企业获取强制性认证,已有46家企业取得495张认证证书;交通运输部门加快智慧港口建设,推进客渡船智能监控系统部署,提升交通运输领域风险预警能力。

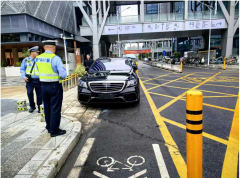

隐患治理重在闭环,贵在实效。东莞坚持“全覆盖、零遗漏、严整改”原则,推动隐患从发现到销号全过程管理。公安交警部门围绕“机、护、口、照、电、线”六类突出风险,建立闭环处置机制,实现隐患动态清零。消防部门开展多轮专项整治,集中攻坚一批长期存在的消防顽疾。应急管理部门聚焦有限空间、粉尘涉爆、锂离子电池等高风险企业,强化源头管控与过程监管。常平镇在排查中发现非应急监管领域问题,如消防、市场监管类隐患,即时移交相关部门处理,形成“发现—移交—整改”联动机制,累计完成跨部门协同处置80起。应急管理分局负责人靠前指挥,组织片长、安全员深入分租式厂房和重点企业开展“拉网式”检查,对排查出的隐患实行“挂号督办、销号管理”,目前超90%隐患已完成整改,其余均落实“责任人+整改时限+应急预案”三重管控措施,确保风险可控。面对专业性强、识别难度高的隐患,东莞引入专家力量“把脉会诊”,今年以来已组织专家对2248家高危企业开展帮扶指导。石碣镇组建工作专班,邀请注册安全工程师、行业专家开展专题教学、案例分析、现场实训和应急演练,分层分类制定培训方案,提升企业风险辨识与应对能力。塘厦镇推行“专家+执法”模式,聘请专业力量对925家企业开展诊断式服务,建立“一企一档”整改台账,实行专人跟踪、闭环管理,确保问题真改实改。全市已建立10项重点执法检查任务,聚焦典型违法行为查办精品案件,5宗被应急管理部列为典型案例,1宗获省应急管理厅通报推广,同时成功办理7宗“两法衔接”案件,彰显执法震慑力与法治权威。

随着治理实践不断深入,东莞正从阶段性攻坚向长效机制构建迈进。当前,隐患排查治理已由单一整治转向系统治理、源头治理、综合治理。各镇街、各部门在实践中探索出一批可复制、可推广的经验做法,形成了上下联动、齐抓共管的工作合力。未来,东莞将持续深化“执法+专家+服务”模式,强化科技赋能与制度创新,推动安全生产治理体系和治理能力现代化,为城市高质量发展筑牢安全屏障。

相关阅读:

热门文章:

热门文章

图片新闻