岭南文化守正创新:历史根脉的时代焕新

国内 来源:莞讯网 责任编辑:百花残 2025-09-02 10:00:12

本报记者深入岭南腹地调研发现,这片承载着80万年人类活动史的土地,正以"创造性转化、创新性发展"理念激活文化基因,在守护历史根脉中探寻文明赓续新路径。从磨刀山旧石器时代遗址到南越王宫署延续2200年的城址,从冼夫人信俗到"侨批"档案,岭南文化在守正中彰显独特魅力。

在云浮磨刀山考古现场,80万年前的手斧依然保持着原始光泽。广东省文物考古研究院刘锁强研究员介绍:"这里发现的连续文化序列,实证了岭南是人类起源与发展的重要区域。"在广州南越王博物院,"蕃禺"铜鼎与丝缕玉衣静静诉说着海上丝绸之路的繁盛。该院副院长王维一指出:"文化遗产的保护必须坚持最小干预原则,像修复南风古灶时,连明代红砂岩的纹理都要精心保留。"

潮州古城的文化活态传承更具启示意义。韩文公祠内,千年古榕与历代碑刻相映成趣,"请坐食茶"的市井吆喝与非遗技艺传承相得益彰。潮州木雕国家级传承人金子松坦言:"传统技艺要在创新中传承,我们在金漆木雕中融入3D打印技术,让《虾蟹篓》等经典作品焕发新生。"这种创新思维正在产生示范效应,目前全省已建立165个非遗工作站,培育出3000多名年轻传承人。

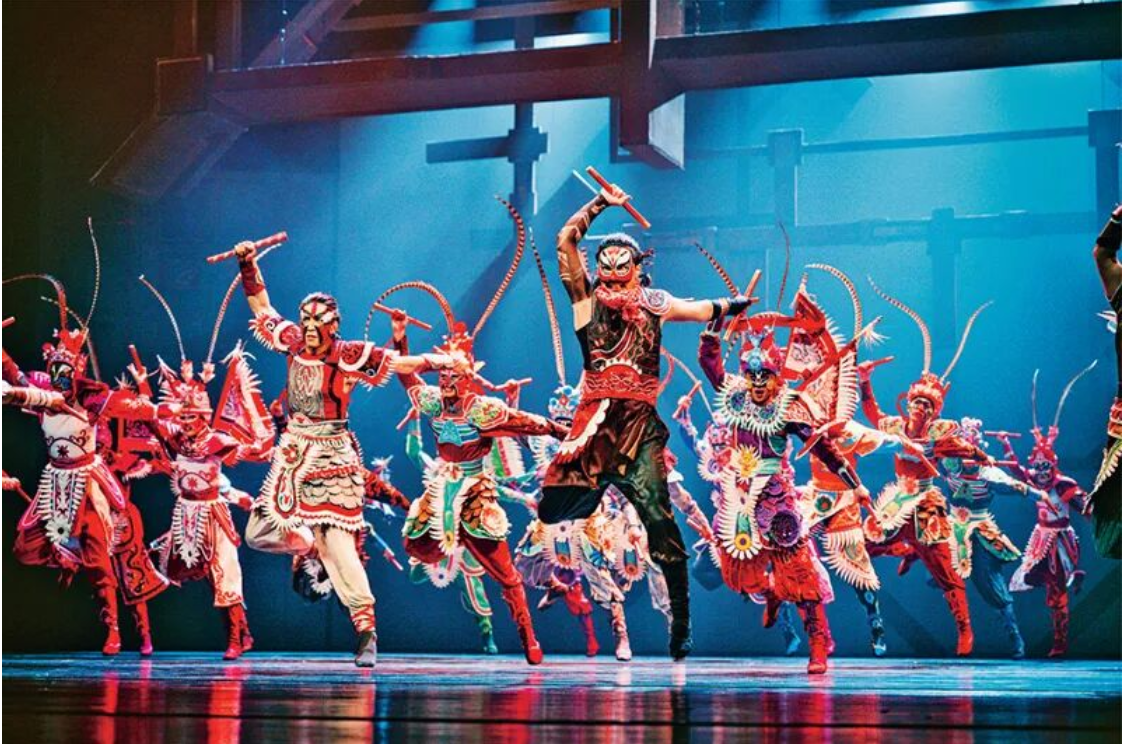

在永庆坊的骑楼下,粤剧艺术博物馆的广福台每晚都上演着沉浸式演出。馆长王震介绍:"我们把《帝女花》改编成街头快闪,年轻观众扫码就能参与互动。"这种创新模式正在产生裂变效应,2024年全省开展非遗进校园活动超2000场,培育出"小狮妹"林熙悦等新生代传承人。在中山纪念堂,民族舞剧《英歌》将传统英歌与现代编舞结合,首轮演出票房突破300万元。

"岭南文化的生命力在于开放包容。"广东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心陈金龙教授指出,从冼夫人"和辑百越"到改革开放前沿阵地,这种文化基因始终在传承。当前全省正推进"侨批"档案数字化工程,计划三年内建成全球华侨文化数据库。在汕头侨批文物馆,工作人员正将16万封侨批进行高清扫描,这些承载着家国情怀的历史文献,即将通过虚拟现实技术向全球展示。

夜幕降临,珠江两岸的灯光秀演绎着"海上瓷路"的辉煌。广州塔下,"英雄花开英雄城"主题活动正在上演,VR技术复原的虎门销烟场景让观众身临其境。这种古今交融的文化表达,正是岭南文化在新时代的生动注脚。正如广东省文旅厅厅长所言:"我们要做的不是简单的文化堆砌,而是要让陈列在大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,成为滋养现代社会的文化源泉。"

相关阅读:

热门文章:

热门文章

图片新闻