第二届东盟青年作家中国行落幕 非遗活化与现代文学实践引创作热潮

国内 来源:莞讯网 责任编辑:百花残 2025-05-29 09:20:10

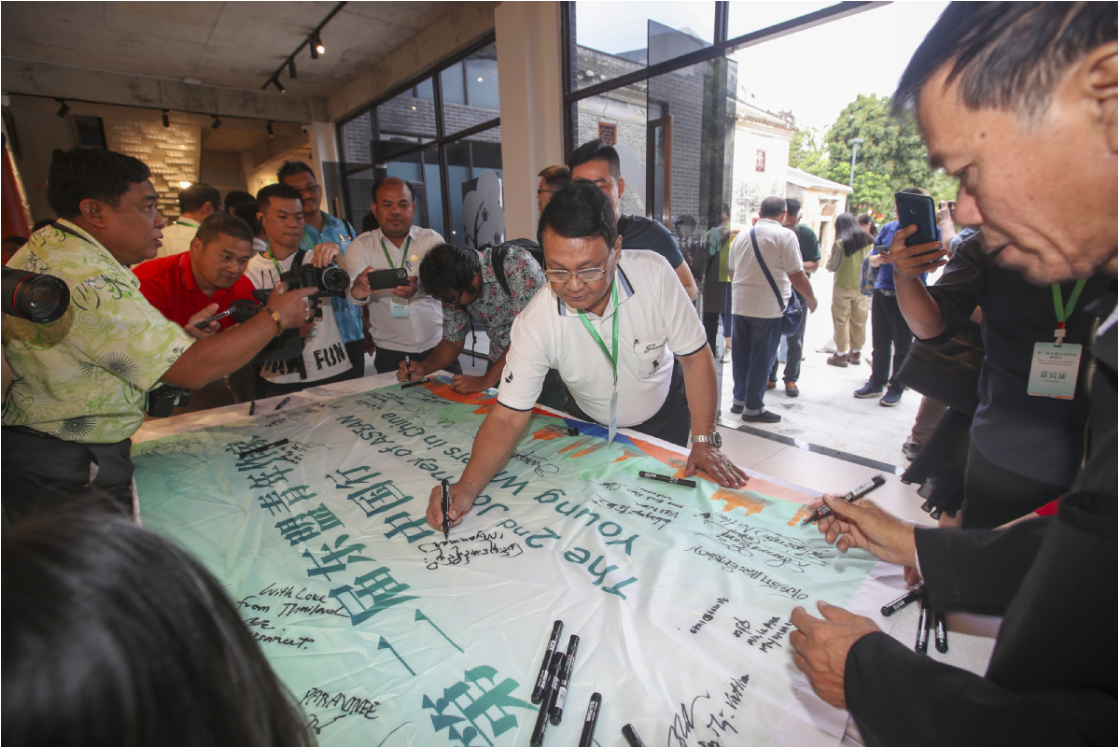

在粤港澳大湾区核心腹地,一场跨越国界的文学实验正在上演。5月27日至28日,由中国作协对外联络部联合桂粤两地作协打造的第二届"东盟青年作家中国行"移师东莞,来自东盟九国的25名青年创作者与中国21名新锐作家组成跨国观察团,在潮玩产业聚集地与文学创作基地展开深度碰撞。这场以"与文学同行"为内核的文化勘探,将制造业重镇转型期的文化突围作为解剖样本,为东南亚文学界揭开了当代中国文艺实践的鲜活切面。

东莞潮玩中心成为首块试验田。当机械臂精准组装盲盒玩偶的生产线撞见东南亚作家惊诧的目光,工业文明与青年亚文化的共生关系被具象化呈现。马来西亚作家陈美玲在参观日志中写道:"流水线上的潮玩不仅是商品,更是Z世代的情感符号,这种产业与文化的共谋为中国故事提供了全新叙事维度。"在"中国作家第一村"的探访则更具戏剧张力,客家麒麟舞与菲律宾竹竿舞的即兴碰撞,非遗传承人与越南先锋派诗人的跨界对话,让樟木头镇的青砖灰瓦间迸发出文化混融的火花。

新加坡诗人周德成在麒麟舞表演现场捕捉到文化基因的隐秘关联:"腾挪跳跃的舞步暗合南洋醒狮的韵律节奏,这种跨越地理阻隔的肢体语言,恰是中华文化海外传播的活态证据。"菲律宾华文作家协会理事蔡友铭更关注创作机制的革新,他在作家村工作室目睹网络作家日更万字的创作强度后坦言:"中国文学正在形成产业化创作生态,这种高效产出模式对东盟国家文学生产具有启示意义。"

东莞市作协主席胡磊全程参与这场文学远征,在他看来,活动成功搭建了新型文艺实践的展示平台:"当缅甸作家在打工文学之家翻阅泛黄的厂刊,当泰国新生代诗人在潮玩设计室勾画机甲战士,不同文明形态在东莞这个实验室里发生了化学反应。"据活动组委会透露,此次参访形成的17篇创作手记、42首即兴诗作将结集出版,部分作品已进入东南亚华文教材编选视野。

这场持续七天的文学迁徙始于南宁,终章定格在东莞的制造业腹地。从中国-东盟青年作家交流座谈会的思想激辩,到经典文学作品朗诵会的声韵共振,再至名师大讲堂的创作方法论解构,组织方刻意打破传统采风模式,将文学对话嵌入城市更新现场。正如越南作家阮氏芳在闭幕式所言:"我们看到的不仅是文学村落的生长,更是一个国家在现代化进程中守护文化根脉的突围样本。"

相关阅读:

热门文章:

热门文章

图片新闻