刘怀宏:专家解析—本案判决存在错误

国内 来源:消费日报网 责任编辑:百花残 2015-06-15 15:46 热门评论

2006年底,A公司以3180万元的价格竞得一块土地,并支付了其中的1200万元土地出让金。2007年,A公司通过中间人施某某介绍,与阳光公司签订《联合开发协议》,将案涉地块的开发经营权转予阳光公司。根据协议约定,阳光公司需负责缴付土地出让金并投入资金开发案涉地块,开发权益归阳光公司所有。A公司对项目开发不承担任何经营风险,仅负责协调办理相关手续;无论盈亏,阳光公司都应向A公司支付固定分红2000万元。

随后,阳光公司筹措了大量资金,并以其另一房地产项目“阳光家园”项目部的原班人马组建了项目部,对这一地块进行全面投资开发,并足额向A公司支付了约定的分红款项。

因A公司仍为该项目名义上的开发主体,故在开发过程中,A公司对外签订了建设施工合同,并以其名义缴纳项目税费。但从内部关系来看,项目用款系由阳光公司筹措和投入,销售也由其控制并享有销售收益。在项目部按月编制的资金活动表上,阳光公司法定代表人刘怀宏还作为“法人”签名。另外,阳光公司又与实际施工人另外签订设计、施工合同,并自行支付设计施工费用和项目税费。

2011年11月,A公司以阳光公司支付分红款迟延为由,要求按《联合开发协议》约定收取违约金3000万元。其后,A公司又同施某某及在案涉项目部工作的姚某、陈某等人,以预留税费为由,要求对项目销售账户进行共管,并宣布废止阳光公司持有的售楼章。

阳光公司首先提起了本案诉讼,请求法院确认其对案涉项目的合法权益。A公司提起反诉,主张《联合开发协议》早已于2007年9月解除,阳光公司此前及此后的投入都是对A公司的借款且已经还清。在其后的开发过程中,阳光公司仅是施工承包人。案涉项目资金均系A公司投入,A公司是案涉项目的权利主体。

该案经阜阳中院、安徽高院审理,认定双方《联合开发协议》已于2007年9月解除,且A公司已经还清其向阳光公司的“借款”。

阳光公司不服原审判决,向最高法院申请再审。最高法院审查后认为原审认定事实缺乏事实依据,裁定提审本案。但经再审审理,最高法院维持了安徽高院二审判决。

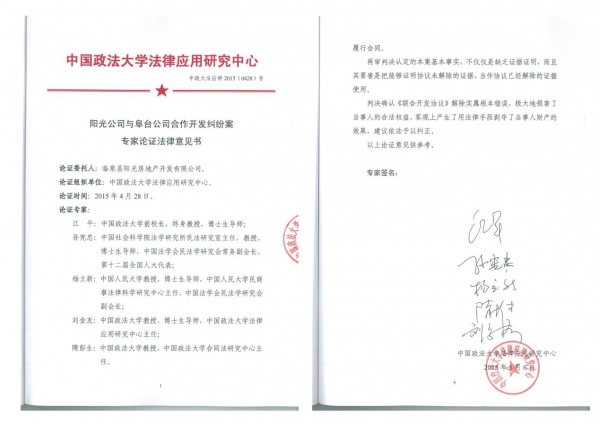

2015年4月28日,经中国政法大学应用法研究中心组织,中国政法大学终身教授江平,中国法学会副会长、中国人民大学民商事科学研究院杨立新教授,中国政法大学经济合同法研究中心主任隋鹏生,中国政法大学应用法研究中心主任刘金友教授等在京法学专家,对该案进行了专题讨论。

专家们一致认为,本案的焦点是《联合开发协议》是否解除。

本案的一个基本事实是《联合开发协议》没有书面解除的协议,而最高院判决认为《联合开发协议》达成了解除合意(本案不存在单方解除的问题)。

(一)《联合开发协议》是要式合同必须书面解除

专家认为,本案《联合开发协议》是要式合同,是要式法律行为。对要式合同的解除、变更等,应当采用同样的形式(也是要式的),不应当是口头形式,即对一个标的额几千万元以上的书面重大合同的解除,亦应采用书面形式。

合意解除(以第二个合同解除第一个合同)书面合同,亦采用书面形式,是一个普遍的交易规则,是以交易习惯表现的交易规则。有法律的按法律,没有法律的按交易习惯。

本案并没有解除《联合开发协议》的书面合同。

(二)意向或者预约不能发生解除合同的效果

A公司主张《联合开发协议》已经解除,法院认定解除的核心证据是证人施某某、姚某、陈某某的证言。他们证明,在2007年9月的某一天(具体日期不详),他们及刘怀宏(阳光公司法定代表人)、高某(A公司的法定代表人)在施某某家里,达成了解除的《联合开发协议》的意见。假如存在这种解除的意见或合意,也只是一种意向,而意向最多能够构成预约。施某某(以上三个证人之一)明确表示,由于双方未就阳光公司投资“转为借款的意向”及留任待遇等问题达成一致,仍需“回去再接触”,故未在施某某家签订解除文件(见安徽高院2013年1月23日庭审笔录)。

专家认为,意向或者预约不能发生解除合同的效果,对预约的履行是订立本约。就本案来说,须A公司与阳光公司订立解除协议,《联合开发协议》才能归于解除。

另外,本案三个证人与阳光公司有利益纠葛,存在利害关系,并非再审法院所说的“证言可采信程度较高”。

(三)A公司与阳光公司是合伙关系

再审判决指出:“三位证人的证言证明A公司与阳光公司的协议解除后,仍保留姚某、刘怀宏、陈某某的职务,参与案涉项目的经营管理,因此,上述文件中及其他文件中对此三人的一些责任要求亦符合情理,不能证明阳光公司的主张。”

专家们认为,法院在证据的运用上不正确,原因之一,是没有认识到阳光公司与A公司之间法律关系的性质。二公司之间的法律关系,属于一方对外“隐名”的合伙,开发的房产,是以A公司名义出售的。成立售楼部门进行销售,不影响二公司之间的合伙关系。双方在合作经营上,是平等、对等的主体,并不是从属关系。

具体地说,双方属于《民法通则》第52条规定的合伙性联营。对联营产生的财产,当事人有约定,应当按照约定办理。本案《联合开发协议》规定A公司的基本权利是享有固定数额的分红。

论证结论

本案《联合开发协议》并未解除。在所谓的解除之后,当事人仍在继续履行合同。

再审判决认定的基本事实,不仅仅是缺乏证据证明,要害是把能够证明协议未解除的证据,当作协议已经解除的证据使用。

判决《联合开发协议》解除是不正确的,极大地损害了当事人的利益,客观上发生了依法律手段剥夺当事人财产的效果,建议依法予以纠正。

相关阅读:

- 专家建议开拓第四种养老金模式 2015-10-28

- 弥补养老金不足 专家建议普及推进“消费养老” 2015-10-28

- 《工业和信息通信业行业财经专家库管理暂行办法》发布 2015-10-19

- 诊脉开方:人民论坛深度解析“三农”思想 2015-09-15

- “抗战胜利专家谈”⑤:莫以牺牲将军多少论抗战贡献 2015-08-30

- 专家解读抗战胜利五经验:中共一直战斗在最前沿 2015-08-29

热门文章:

最新资讯

精华推荐