影响中国的东莞人:激光科学导师邓锡铭

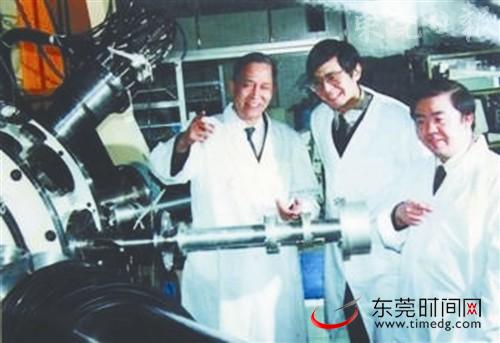

邓锡铭领导神光高功率激光装置研究工作

邓锡铭组织研制成我国第一台红宝石激光器

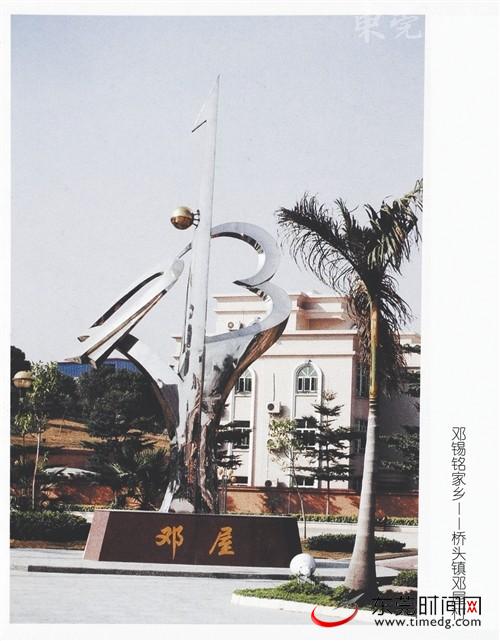

莞讯网讯 在东莞南城的东莞市科学技术博物馆正门广场上,矗立着五位“两院”院士的铜像,他们都是在我国及世界科学领域做出卓越贡献的东莞人,其中一位就是邓锡铭。

从小热爱物理

立志成为发明家

1930年10月,邓锡铭出生在东莞桥头镇的邓屋村。他从小善于思考,喜欢动手做一些小发明。他曾说过:“少年时期,《少年爱迪生》和《伟人爱迪生》两部电影对我有极深的影响,把我引上了酷爱科学技术的道路。在小学四五年级的时候,就立志长大要读物理,做发明家。”

他在青少年时代曾动手做了个铜丝刷子在香烟罐内转动摩擦,想借摩擦生电把小灯泡点亮。又自制水泵打出庭院水井里的水,通过竹竿流入二楼房间。在金鱼缸里做虹吸现象的实验。发明过“自动电锁”、“简易潜望镜”,还试图在自行车上装上小发动机。在高中学习物理课时,邓锡铭还自己归纳出比热和原子量的关系。

青少年时期的幻想和实验培养了他对物理学的热爱和很强的动手能力,锻炼了他创新的思维和用物理直觉去思考问题的习惯,磨炼了他的顽强意志和不怕困难的性格。这些都为他后来进行科学研究打下了良好的基础。

神光系列大型激光器缔造者

我国激光科学事业领军者

1965年,邓锡铭带领上海光机所的研究人员开始了高功率激光装置的设计及相关研究;1966年制定研制15种军用激光机等重点项目;1972年创造独具一格的光束传输流体模型,直观的描述光束的传输,出版了专著《有限束宽光动力学》。1974年,成功研制我国第一台多程片状放大器,把激光输出功率提高了10倍,中子产额增加了一个量级。

1983年,美国提出“星球大战计划”。此时,邓锡铭正好在美国访问。得知这一消息后,他省出费用购买了一大批相关资料。回国后立即向王淦昌、王大珩作汇报。1986年,王大珩、王淦昌等科学家联名向中央提出《关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议书》。邓锡铭建议设法直接面交邓小平同志。同年3月5日,邓小平批示,国务院发出了《关于高技术研究发展计划》纲要的通知。不久,“国家高技术‘863’计划”开始组织实施,这是我国科技发展战略上的一个里程碑。“863”计划中,激光被摆在一个相对重要的位置。

从上世纪80年代开始,邓锡铭领导神光高功率激光装置研究工作。1986年,百位科技人员历时数年,终于建成了“神光-I”装置。在十亿分之一秒瞬间的发电功率,相当于6600台30万千瓦的发电机,超过上世纪80年代末全国总发电功率。它连续运行8年,在激光核聚变等领域取得了具有国际一流水平的物理成果。“神光-I”成功后拿到了第一届“陈嘉庚”奖。此后,又获得1990年国家科技进步奖一等奖。这标志着在高功率领域中,我国已成为世界上具有这种综合研制能力的少数几个国家之一。

在“神光-I”装置中,邓锡铭采用列阵透镜实现了大焦斑靶面均匀照明,并推广到X射线激光实验中线聚焦均匀照明方面,同样取得良好效果。根据他的思路研制的列阵透镜,光束均匀性达到世界先进水平,被国外同行称为“上海方法”。邓锡铭还带领研究团队对宽频带激光的产生及其在介质中的传输、宽频带激光与等离子体相互作用做了实验验证,并对其应用研究作了讨论。此成果荣获1987年中科院科技进步二等奖。

上世纪90年代初,激光核聚变在“863计划”中立项,邓锡铭任国家高技术“863”计划“416”主题首届专家组成员。这时,邓锡铭又率领科研人员开始研制规模更大,性能更为先进的“神光-II”装置。在十亿分之一秒的瞬间,发射的光功率不亚于全世界电网发电功率总和。为此,邓锡铭付出了大量心血,从立项论证、组织协作到技术攻关都亲自过问,他是这项巨大工程的统帅。2006年1月9日,全国科学技术大会在北京人民大会堂隆重召开,上海光机所“神光-II高功率激光实验装置”荣获国家科技进步奖二等奖。目前,我国研制的“神光-II”装置,在规模上处于世界上正在运行的ICF装置的第4位。“神光-II”装置的光束质量及运行输出指标要求已与当今国际高水平的大型激光驱动器光束输出质量水平相当。它的建成与投入运行,标志着我国在这一领域的综合研究能力上了一个新的台阶,对解决人类未来能源问题及开拓国际最前沿的“高能密度物理”研究具有重要意义。