东莞首宗价格争议案调解失败

评论 来源:莞讯网 责任编辑:百花残 2014-12-11 09:25:44

东莞首宗价格争议案调解失败

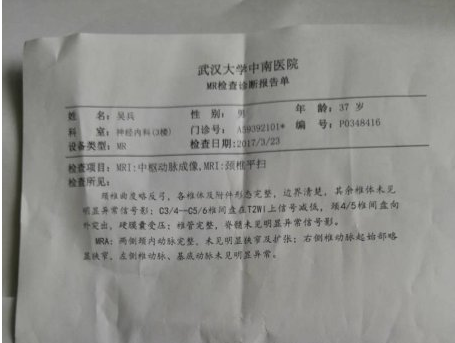

因质疑小区物管在上调物业费过程中存瑕疵,业主老梁与小区物管之间的价格争议纠缠了三年之久仍未停歇。

12月10日,记者从东莞市价格认证中心获悉,由于小区物管坚持拒绝重启“双过半”(即过半业主人数和物业面积的业主同意)程序,该宗价格争议案件调解最终以失败告终。对此,来自行业协会及民间组织的权威专家认为,该宗案件反映了诸多东莞小区物业管理费存在的共性问题,亟需建立起相关工作机制强化对该类价格争议的调解处理。

物管费上调引争议三年未决

老梁所居住的A小区是一个有着近20年历史的住宅小区。早在2005年,A小区便依法成立了小区业委会。

2011年下半年,小区物管因经营成本提高,提出将小区物业管理费收费标准从1.4元/平方米提高至1.8元/平方米。此时,A小区的业委会刚好任期届满,由于没有顺利完成换届,小区业委会随后被解散。

在争议调解过程中,老梁认为,小区物管在2011年将物管费收费标准从1.4元/平方米提升到1.8元/平方米时,因第一届业主委员会已解散,“双过半”流程没人监督,“双过半”名单存在作假,该收费标准属于违规收费,要求物业管理公司按原标准收取物管费,或重启“双过半”程序。

小区物管则认为,“双过半”程序符合规定,因二手房东居多,重启“双过半”程序困难,拒绝老梁所提出的要求。过去3年来,老梁先后在小区所处的居委会、街道和东莞市一级相关部门进行多次申诉,但每次双方都是不欢而散。

2014年下半年,该宗案件辗转移交至东莞市价格认证中心进行处理,这也是该中心今年受理的首宗涉及小区物业管理费的价格争议调解案件。

两次调解均没有取得共识

“受理申请后,我们按照《广东省物价局关于价格争议调解处理的管理办法》(粤价[2012]4号)立即启动调解程序。”东莞市价格认证中心一名相关负责人表示,由于此案所提的物业管理费调整涉及公众利益,关系到A小区300多住户的经济利益,中心专门指派一名副主任和两名价格鉴证师协助价格争议调解工作,并先后派员深入该住宅小区进行调查,查阅提价“双过半”程序的有关资料和物管费收支情况,走访小区业主听取对物业管理及服务意见等。

为了解各方的诉求,市价格认证中心先后多次约申请双方分别座谈,阐述价格争议调解的原则和宗旨,探究双方申诉的底线。同时,该中心召集了律师、媒体记者、价格主管人员、价格鉴证师等社会各界人士,一起对双方申请人诉求和调查情况进行会审,寻找争议的焦点和解决争议的办法。

尽管如此,经过多轮协调磋商,申请双方对“双过半”程序的结果最终未达成一致认识,市价格认证中心只能宣告调解不成功,建议双方当事人依法向人民法院提起诉讼。

“从我们所接触的案例看,这类案件即使到了法院也不好处理。”广东省华南社区和谐发展中心主任周活宁曾参与过珠三角多个城市住宅小区物业管理费调整纠纷的处理。他发现,这类争议案件到了法院之后,法官只能委托专业的司法鉴定机构对“双过半”的真实性进行鉴定。司法鉴定过程中,除了要面临须邀请每个涉及的业主到鉴定机构配合鉴定的繁琐外,更为现实的是昂贵的司法鉴定费用往往让诉讼双方最终不了了之。

周活宁透露,按照目前的市场价,100多张存在疑点的选票,光司法鉴定环节就需要三四十万元,高昂的维权成本往往让广大维权者望而却步。

和事佬缺乏仲裁职能成硬伤

“此宗价格纠纷由于业主对物管公司上调价格的‘双过半’程序存在质疑,是一宗颇为典型的价格争议案件。”陈雄进是东莞市物业管理协会会长,在他看来,随着国家、省市积极推进价格改革的步伐,通过小区成立业委会推动物业服务价格由市场竞争形成,已经成为该领域价格改革的趋势所在。

但长期以来,由于广大业主对公共利益的关注和自我公共权力行使的主动性不高,在涉及调价的“双过半”业主同意这一环节上,不积极配合意见征询签名,导致“双过半”名册中代签名、签假名现象发生,类似的争议案件在未来可能将会越来越多。

陈雄进以此次处理的案件为例说,严格来讲,由于A小区多为出租户,房屋业主不在小区居住生活,自然鲜有兴致关注小区集体事务,这一普遍现实就让物管在物业处理费调价征求意见时容易陷于被动,进而衍生出仅通过电话确认或者代签名同意等异常行为,尽管通过电话确认的方式征求业主意见,严格来讲是缺乏法律效力的。

2014年中,东莞市发改局(当时为东莞市物价局)公开发布多份关于东莞市住宅物业服务收费管理调整的征求意见稿,里面谈及将启动多项有关物业管理费调整的新政。陈雄进认为,要解决这类普遍性的价格争议矛盾,眼下最重要的是要加紧相关政策的落地,以为涉及的利益各方提供具备可操作性的指引。

“除了缺乏细化的政策指导这宗案件最终没能调解成功的硬伤在于,调解者对申请双方缺乏有效的约束机制。”陈明(化名)是一名战斗在价格调解领域一线多年的“老兵”。陈明认为,从这宗价格争议调解案可以看到,建立价格争议调解机制,确保民生诉求渠道畅通,是化解人民群众价费矛盾,建立和谐社会的重要途径。

在陈明看来,由于缺乏仲裁机制,未上升至行政仲裁,价格争议调解尚处于“摆龙门阵、当和事佬”的初级阶段,对市场调节价的合理性认定,对企业遵守价格秩序、规定的合法性认定职能不足,导致目前东莞价格争议调解的效果不显著。陈明建议,东莞应加快推动这项工作的开展,为解决人民群众的价费矛盾建好平台,搭好架子,引导人民群众树立维权和守法意识,依法维护自身利益。

对于陈明的建议,周活宁表示也很赞同。周活宁建议可以由物价、房管、国土等相关政府部门组成联合协调机构,帮助协调仲裁处理相关争议点的真实性,尽量促进将矛盾解决在法庭之外,减少维权诉讼成本。(来源:南方日报)

相关阅读:

热门文章:

热门文章

图片新闻