“振威将军”冠堂公祠成研究清末广府民间建筑范本

万象 来源:莞讯网 责任编辑:百花残 2016-03-18 09:02:54

“振威将军”冠堂公祠成研究清末广府民间建筑范本

冠堂公祠的保育方式值得借鉴:它被最大程度地保留了使用功能,每日有人打扫,也对村民开放作休憩场所,逢年过节,一些纪念活动也在此进行。它是作为一座有用的建筑被一代代人集体使用和养护着,因而能得到最及时的止损和修复。一栋房子,如果没有断绝“人气”,总能历久弥新,年久无人的空屋才会败落。

专家点评:

华南理工大学建筑学院建筑文化遗产保护设计研究所专家组:冠堂公祠作为清朝的祠堂建筑,空间尺度庄严,建筑质量较好,如今的风貌、建筑质量保存较好,建筑使用功能较少改变,有较高的历史文化价值。

从事多年文物保护工作的企石镇文广中心文化股股长唐日辉:冠堂公祠是江边村古建筑群代表建筑之一,对于研究清末广府民间建筑等有较高价值。

冠堂公祠这座清代祠堂是名副其实的“将军府”:它的旧主是晚清武举解元、后被诏封为“振威将军”的东莞人黄龙韬。最初,它作追思战殁手足之用,后来成了族人的家塾和栖所。抗战期间,它又作东江纵队的秘密联络点,书写新的传奇。

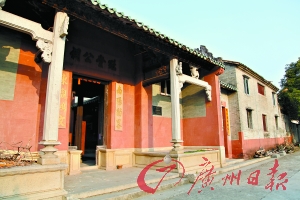

伫立企石江边,沐风栉雨百多年,东莞市级文物保护单位、企石镇江边村的冠堂公祠至今保存完好,成为东莞地区研究清末广府民间建筑的一大范本。

祠堂主体仍保存完好

雨雾中,87岁的黄广洪老人颤颤巍巍地掏出一串铜钥匙,打开冠堂公祠的大门,20多年来,他几乎每天都来打扫和闲坐。

冠堂公祠建于清同治年间,迄今已历150多年。祠堂有两进7间屋,面阔约35米,进深18米。从正门右起依次为正堂、客厅、广武堂和小花园,正堂和客厅首进各有耳房两间。其中广武堂昔日用来习武锻炼,约40平方米的空间里空无一物。

祠堂四周的墙基用红石、花岗石打造,墙身砌双层水磨青砖,用工用料相当讲究。除了在1992年经历过一次简单的瓦面修葺外,冠堂公祠基本上保留了原来的风貌。

“1959年,东江发特大洪水,村里不少田地房屋被淹,紧挨着祠堂的花园不能幸免,一片狼藉之后,就被拆了。”黄广洪老人指着客厅正中央一块被水泥封死的门说,那扇门曾经通往花园。所幸洪水未给祠堂主体带来大的损失,为了警醒后人,管理者在祠堂正门的墙壁上画了一条水位线,上面写着“59.6水位”。

抗战时曾是东纵联络点

冠堂公祠的旧主人黄龙韬是东莞历史上的名人,曾被清咸丰帝诏封为“振威将军”。清朝同治年间,黄龙韬为纪念手足,斥资建了冠堂公祠。那时候他已功成名就,他有个弟弟名叫黄礼贤,在一次战斗中,为保护兄长殁于战阵。

祠堂里至今还保存着黄龙韬的朝服像。据族谱记载,黄龙韬生于1814年,少时家贫,做过牧童,自小就痴迷习武,练得一身好武功。在1846年,32岁的黄龙韬在武举乡试中力克一众好手,勇夺解元。后来他通过了会试和殿试,以游击(武职)入职,仕途畅通,曾任广(广州)南(南雄)韶(韶关)连(连州)四地总兵官,后由咸丰帝下诏封为“振威将军”。

据《东莞市第三次全国文物普查成果图册》记载,抗日战争期间,冠堂公祠曾是东江纵队的秘密联络点,纵队领导人邬强曾经在此部署抗日敌后斗争。新中国成立初期,该祠堂是东莞第六区、第七区的人民政府机关所在地,管辖企石、石排、桥头、谢岗、园洲(今属惠州博罗县)和石龙镇的黄屋洲全境。

2004年1月,冠堂公祠由东莞市政府公布为市级文物保护单位,对冠堂公祠的保育,如今已纳入《东莞市企石镇江边村古建筑群保护规划》。根据规划,江边村的发展定位是以明清古村落及史前人类遗址(万福庵贝丘遗址保护区)为中心,集文化、教育、休闲为一体的旅游基地。(记者 谢英君)(来源:广州日报)

相关阅读:

热门文章:

热门文章

精华推荐